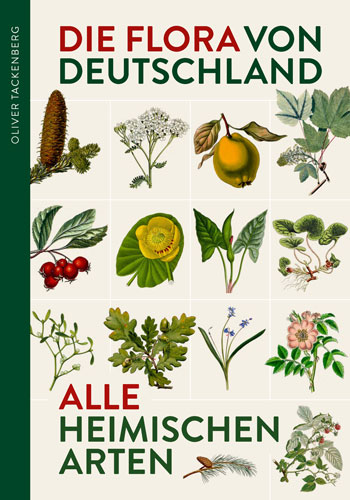

Oliver Tackenberg: Die Flora von Deutschland – Alle heimischen Arten

(Lisa Silbernagl) Neben der Flora Germanica, deren Erscheinen 2022 in der Fachwelt Aufmerksamkeit erregt hat, ist in einem kleinen Verlag ein weiteres Florenwerk für Deutschland erschienen. Die Flora von Deutschland enthält mehr als 2.500 Arten, die in ausführlichen Steckbriefen vorgestellt und in dichotomen Schlüsseln auf Gattungsniveau bestimmt werden können. Die Flora Germanica behandelt beinahe doppelt so viele Arten mit Foto und Text und bietet darüber hinaus in ihren zwei Bänden auch Platz für allgemeine Kapitel beispielsweise mit einer ausführlichen Zusammenstellung aller Lebensraumtypen. Mit Rote Liste- und Schutz-Status, Blütenformel und einer Beschreibung mit hervorgehobenen Bestimmungsmerkmalen für jede Art ist die Flora von Deutschland trotzdem sehr nützlich. Daneben finden sich Infos zur Höhenverbreitung, den Lebensräumen und Standorten sowie der Blütezeit. Karten geben die Verbreitung in Deutschland wieder, wobei verschieden intensive Färbungen die Häufigkeit in 82 Naturräumen wiedergeben. Das ist ausreichend für einen ersten Überblick über die Verbreitungsmuster. Optisch ansprechend macht das Werk die Illustration mit historischen Abbildungen der Arten. Diese geben Details dabei nicht immer so klar wieder, wie das Fotos oder Zeichnungen können, in Verbindung mit den klar formulierten und gut gegliederten Texten ist die Ansprache trotzdem meist gut möglich.

Weiterlesen »