Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse, Publikationen und Ereignisse aus Wissenschaft und Naturschutz. Die hier vorveröffentlichten Kurznachrichten werden zweimal jährlich in der Zeitschrift ANLiegen Natur zusammenfassend publiziert.

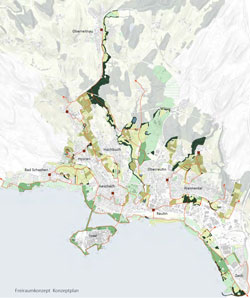

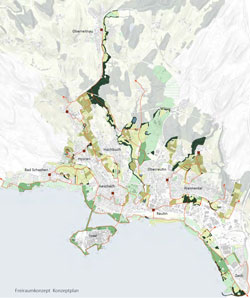

Übersicht über die Grünzüge der Stadt Lindau am Bodensee mit dem angestrebten Wegenetz (aus: Lindau 2030 – Gesamtstädtisches Freiraumkonzept, Stadt Lindau (B), Bearbeitung durch WGF Landschaft GmbH, Nürnberg, April 2016).

(Emily Hehn) Die kompakte Stadtentwicklung galt lange als Ideal, um eine Zersiedelung der umliegenden Landschaft zu vermeiden. Gleichzeitig werden im Zuge des Klimawandels und der Klimaanpassung Grünflächen immer wichtiger, besonders als Frischluftschneisen und zur Wärmeabsenkung. Lindau am Bodensee und Osnabrück zeigen, wie wichtig verzahnte Grünzüge als „grüne Finger“ in einer klimaresilienten Stadt sind.

Immer mehr Städte erleben einen enormen Flächendruck. Bislang galt eine kompakte Siedlungsentwicklung in Städten als ideal, um die umliegende Landschaft zu schonen. In der Stadt Lindau am Bodensee sind aber auch sogenannte Landschaftsfinger fester Bestandteil der Stadtplanung und -entwicklung. Fünf Grünzüge ziehen sich wie Finger radial von außen bis weit ins Stadtinnere hinein. Bereits 2008 wurden die Flächen im Landschaftsplan als wertvolle Freiräume charakterisiert und 2013 zum Teil in den Flächennutzungsplan integriert. In einem Gesamtstädtischen Freiraumkonzept (Teil des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzepts [ISEK]) hat die Stadt Lindau 2016 die Strukturen, Funktionen und Potenziale der Landschaftsfinger genauer analysiert.

Besonders für das Stadtklima bilden die Landschaftsfinger wichtige Frischluftschneisen. Sie verbinden das Bodenseeufer mit dem Hinterland und verhindern so das Zusammenwachsen des Siedlungsgürtels. Geprägt sind die Flächen vor allem von intensivem Obstbau, Ackerbau und Grünland aber auch von Gehölzen und Auenwäldern in Bachnähe.

Für die Naherholung bieten die Landschaftsfinger großes Potenzial, das in Zukunft über ein verzweigtes Wegenetz besser genutzt werden soll. Ein Hauptziel des Freiflächenkonzeptes ist es, das stark frequentierte Bodenseeufer zu entlasten und das landschaftlich schöne Hinterland zugänglicher und erlebbarer zu machen. Nur durch eine Nutzungs- und Erholungsmöglichkeit wird auch der Lindauer Bevölkerung der Wert der grünen Finger bewusst.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 04. Mai 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

2 Kommentare >> Kommentar abgeben

12531 mal aufgerufen | 2

| 0

Seiner ökologischen Funktion beraubt und eine ästhetische Zumutung – dieses Extrembeispiel zeigt, dass bei sehr vielen Waldrändern dringender Handlungsbedarf für eine ökologische Aufwertung besteht (Foto: Wolfram Adelmann).

Wolfram Adelmann, Alma Hummelsberger und Fabian Royer

Das Ende der „Waldwände“: Lichte Wälder und Waldränder für den Biotopverbund Offenland nutzen

Wie lassen sich Waldränder ökologisch wertvoll gestalten, damit sie zum Biotopverbund beitragen können? Verschiedene Wege sind denkbar: Die Renaturierung natürlicher Waldgrenzen, die Gestaltung von landwirtschaftlichen Nutzflächen als dem Wald vorgelagerte Verbundflächen oder buchtenweise in den Wald hinein verlagerte Offenbereiche und Lichtwälder. Wir stellen hier die Typen sowie einhergehende Kriterien für eine räumliche Planung vor. Wichtigste Erkenntnis ist, dass mit Willen von Forst- und Landwirtschaft und einem breiten Bündnis von Flächenbesitzern ein großer Gestaltungsraum zur Verfügung steht.

Summary

The end of the „forest walls“: Use light forests and forest edges for the open land biotope network

How can we create forest edges more ecologically valuable so that they can contribute to the missing 6 % in the Bavarian biotope network of the open land? Different paths are plausible: the restoration of natural forest borders, the design of agricultural areas as composite areas in front of the forest or open areas and light forests shifted into the forest in form of bays. Here we present the types and the associated criteria for spatial planning. The most important finding is that with the will of forestry and agriculture and a broad alliance of landowners, there is a large scope for design.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 27. April 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

3135 mal aufgerufen | 2

| 0

Titelbild der Dissertation von Andreas Lukas „Artenschutz in Planungs- und Zulassungsverfahren“.

(Paul-Bastian Nagel) Wir stellen in Anliegen Natur immer wieder aktuelle Urteile zum Artenschutzrecht im Zusammenhang mit Eingriffen vor. Dabei wird deutlich, wie dynamisch und komplex die Materie ist. Nicht selten bleibt es beim Mantra: es kommt auf den Einzelfall an. Mit seiner Dissertation „Artenschutz in Planungs- und Zulassungsverfahren“ bietet Andreas Lukas einen wertvollen Überblick über den rechtlichen Rahmen und entwickelt zu offenen Rechtsfragen Handlungsoptionen für die Praxis.

Trotz des (rechts-)wissenschaftlichen Anspruchs an eine Doktorarbeit, verknüpft Andreas Lukas die juristische Fachliteratur und Rechtsprechung gekonnt mit den naturschutzfachlichen Anliegen hinter den Rechtsvorschriften.

Durch die Auswertung von knapp 200 Artikeln aus rechtlichen, planerischen und ökologischen Fachzeitschriften, gelingt es dem Rechtsanwalt, die Sachverhalte aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten. Die Steckbriefe in Anhang II zu den relevanten obergerichtlichen Urteilen zwischen 2017 und 2021 sind ein umfassendes Nachschlagewerk zur Artenschutz-Rechtsprechung.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 27. April 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2676 mal aufgerufen | 2

| 0

Eingesendete Fotos aus einem bürgerwissenschaftlichen Projekt zur Erfassung klimarelevanter Insektenarten im UNESCOBiosphärenreservat Rhön (Fotos: Claudia Beyrle, Volha Kurban, MarieLuise Reubelt, Norbert Brinkmann, Frank Walther, Hans Doppelhammer, Stefan Deinzer, Anja StärkerKaiser, Matthias Hantke, Michael Schäfer).

Tina Bauer, Miriam Wiblishauser und Tobias Gerlach

Wärmeliebende Insekten als Zeiger des Klimawandels – Beispiele und Potenziale bürgerwissenschaftlicher Arterfassungen

In einem bürgerwissenschaftlichen Erfassungsprojekt wurde das Vorkommen zweier wärmeliebender Insektenarten im UNESCO-Biosphärenreservat Rhön untersucht. Die Blauschwarze Holzbiene (Xylocopa violacea) und der Trauer-Rosenkäfer (Oxythyrea funesta) erwiesen sich durch ihr auffälliges Aussehen und die eindeutige Bestimmbarkeit als zuverlässige Modellorganismen für ein Citizen Science-Projekt. Die Ergebnisse der Erfassung zeigen, dass beide thermophile Arten im nordbayerischen Mittelgebirge angekommen sind, die kühleren Bereiche in den Hochlagen jedoch noch meiden. Wir zeigen, wie wir Teilnehmende für die bürgerwissenschaftlichen Arterfassungen erreichen, motivieren und an das Projekt binden konnten. Wiederholungserfassungen könnten dazu beitragen, weitere Erkenntnisse über die Eignung der beiden Arten als Klimawandel-Indikatoren und deren Ausbreitungspotenzial zu erlangen.

Summary

Thermophilic insect species as indicators of climate change – examples and capabilities of biodiversity monitoring with citizen science

We present a citizen science project used to examine the occurrence of two thermophilic insect species, the Charpenter Wood Bee (Xylocopa violacea) and the White-spotted rose beetle (Oxythyrea funesta) within the UNESCO Biosphere Reserve Rhön. Both insect species proved to be reliable model organisms for citizen science due to their striking appearance and unambiguous determinability. Both warm-adapted species now occur in the northern Bavarian low mountain range, but avoid the cooler areas of higher altitudes. We present our experience on contacting citizen scientists and their motivation for taking part in such conservation projects Future assessments of these characteristic insects easily determinable by laymen could help gaining further knowledge about the suitability of the two species as climate change indicators.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 20. April 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2912 mal aufgerufen | 0

| 0

Teilnehmende eines Ornithologie-Kurses zeigen Begeisterung beim Beobachten von Vögeln (Foto: Bernhard Hoiß).

Lisa Silbernagl

Wissen – Qualifizieren – Zertifizieren für die Artenvielfalt: Ein bundesweites Projekt, um Artenkenntnisse zu fördern

Mit dem Projekt „Wissen – Qualifizieren – Zertifizieren für die Artenvielfalt“ hat der bundesweite Arbeitskreis der staatlich getragenen Bildungsstätten im Natur- und Umweltschutz (BANU) ein bundesweit einheitliches Qualifizierungs- und Zertifizierungssystem für Artenkenntnis geschaffen. In einem ersten Schritt wurden Lehrpläne, Prüfungsanforderungen und Artenlisten für Pflanzen, Vögel und Amphibien beziehungsweise Reptilien erstellt, die in einer Pilotphase 2021 in einzelnen Akademien bereits angewendet wurden.

Summary

Knowledge – qualification – certification for biodiversity: A nationwide project to support species knowledge

The working group of the federal state educational institutions in nature conservation (BANU) started the project “Knowledge – qualification – certification for biodiversity “. It elaborates a uniform system for qualification and certification of species knowledge, based on creation of curricula, exam requirements and species-lists for plants, birds and amphibians/reptilians that were already applied in a pilot phase 2021 in particular academies.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 11. April 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2852 mal aufgerufen | 2

| 0

Titelblatt der Praxishandbuchs „Öffentliche und gewerbliche Grünflächen naturnah“.

(Stefanie Riehl) Biodiversität fördern, das ist gemeinsames Ziel der Heinz Sielmann Stiftung, des Vereins Naturgarten, des Naturparks Our und des Umweltzentrums Hannover. Sie sind Herausgeber des Praxishandbuchs „Öffentliche und gewerbliche Grünflächen naturnah“. Autorin ist die für ihre Naturgärten bekannte Landschaftsarchitektin und Biologin Ulrike Aufderheide.

Das Buch behandelt eine enorme Themenvielfalt: vom ökologischen Grundwissen über die Besonderheiten der naturnahen Vegetationstechnik, Gestaltungsregeln sowie die Anlage und Pflege verschiedenster Lebensräume bis hin zu Funktionsflächen wie Fassaden- und Dachbegrünung und Biotopelementen. Manche Themen werden nur angerissen, insgesamt stehen gartenbauliche und gestalterische Informationen im Vordergrund. Die Autorin erklärt ausführlich und anschaulich, wie naturnahe Flächen angelegt und gepflegt werden können. Hinweise zu naturschutzfachlichen Aspekten gibt es an verschiedenen Stellen, jedoch fehlt eine Darstellung naturschutzfachlicher Grundsätze.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 11. April 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2495 mal aufgerufen | 0

| 0

In sogenannten Malaisefallen, eine standardisierte Fangmethode für Insekten, werden Insekten in einer zeltartigen Konstruktion erfasst und direkt vor Ort in Alkohol konserviert (Foto: © EVK, Lizenz creative commons 4.0).

(Gerti Fluhr-Meyer) Insgesamt 47 verschiedene Pestizide fand ein Forscherteam in den Sammelproben von Insekten aus 21 deutschen Naturschutzgebieten. Keine der untersuchten Insektengemeinschaften war unbelastet. Als Quelle für die Pestizide identifizierten die Forschenden Agrarflächen in einem Umkreis von 2 Kilometern rund um die Schutzgebiete. Sie empfehlen daher, ebenso breite, pestizidfreie Pufferzonen rund um Naturschutzgebiete einzurichten, auf denen nur ökologische Landwirtschaft betrieben werden sollte.

Pestizide sind aus Sicht vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ein Hauptgrund für den drastischen Rückgang von Insekten in Naturschutzgebieten. Ihre Biomasse hat laut der 2017 erschienenen, viel beachteten Studie des Entomologischen Vereins Krefeld in norddeutschen Schutzgebieten von 1989 bis 2015 um 75 Prozent abgenommen.

Die Ergebnisse einer aktuellen Studie im Rahmen des NABU-Projekts „Diversität von Insekten in Naturschutz-Arealen (DINA)“ (URL 1) stützen nun die Hypothese von Pflanzenschutzmitteln als Hauptursache für diese enorme Abnahme.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 05. April 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

3028 mal aufgerufen | 6

| 0

Eine artenreiche Wildpflanzenfläche am Rand der Lerchenauer Straße im Norden Münchens (Foto: Simon Dietzel).

Simon Dietzel, Sandra Rojas-Botero, Christina Fischer und Johannes Kollmann

Aufwertung urbaner Straßenränder als Anpassung an den Klimawandel und zur Förderung bestäubender Insekten

Städtische Straßenränder werden in ihrem Potenzial unterschätzt: sie können dem Klimawandel und Insektenverlusten entgegenwirken. Aufwertungsmaßnahmen müssen jedoch an die störungsreichen Standortbedingungen angepasst werden. Wir haben die Effekte von Wildpflanzenflächen entlang von fünf Verkehrsachsen in München auf Mikroklimaregulation und Bestäuberabundanz während drei Vegetationsperioden untersucht und mit der herkömmlichen Standardbegrünung verglichen. Hierzu wurden Versuchsparzellen angelegt und mit einer angepassten Wildpflanzenmischung eingesät. Die Oberflächentemperaturen wurden durch die Einsaat der Pflanzen deutlich reduziert. Die Wasserinfiltration des Bodens glich sich im Laufe von zwei Jahren an die der Standardbegrünung an. Die Insektenabundanz erhöhte sich bei dem gesteigerten und vielfältigeren Blütenangebot bereits im ersten Jahr nach der Einsaat und schwächte negative Effekte einer hohen Urbanisierungsintensität ab.

Summary

Upgrading urban roadsides to support pollinators in climate change

Urban green space is increasingly brought into focus by ecologists and city planners. While the process of urbanization destroys natural habitats, it also creates novel ecosystems. This offers possibilities to mitigate climate change and biodiversity losses by creating diverse urban environments that moderate temperature and water regime, and promote insect pollinators. Roadsides are a significant but overlooked element of urban landscapes that could provide many ecosystem services in densely populated cities. To investigate ecosystem functions of ecologically enhanced verges along seven major roads in Munich, we created 48 experimental wildflower patches with a tailored native seed mixture. In these patches, we monitored plant establishment and vegetation development. We investigated microclimatic effects of wildflower patches by measuring soil surface temperature and water infiltration rates and we sampled the pollinating insects with colored pan traps. As control sites we used the existing standard roadside grassland. Urban surface temperatures were significantly lower at the wildflower patches compared to existing roadside greening and asphalt, but this effect was reduced at sites with high tree shading. Water infiltration was as high as on control plots. High degrees of urbanization had a negative effect on pollinator abundance, but the wildflower treatment compensated for this effect. Pollinator abundance already increased in the first year after seeding, and stabilized during the following season. Enhanced plant diversity and flower density resulted in higher numbers of pollinator insects of different orders. We conclude that ecologically enhanced roadsides help mitigating negative climate change effects at a local scale, and at the same time contribute to counteract insect losses by offering foraging resources.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 31. März 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

3 Kommentare >> Kommentar abgeben

7105 mal aufgerufen | 2

| 0

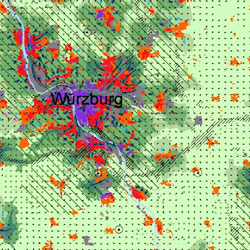

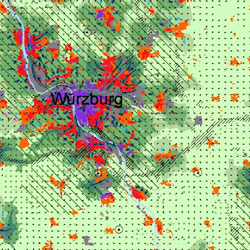

Die Schutzgutkarte Klima/Luft bietet wichtige Informationen zur Hitzebelastung in Bayern und ist damit eine wertvolle Planungsgrundlage (Ausschnitt Planungshinweiskarte, LfU 2021).

(Christine Danner/LfU) Für die Landschaftsrahmenplanung, die regionale Ebene der Landschaftsplanung, werden vom Landesamt für Umwelt (LfU) landesweite Schutzgutkarten erstellt. Die Karten liegen nun für die Schutzgüter Klima/Luft, Arten und Lebensräume, Landschaftsbild/Landschaftserleben/Erholung und Kulturlandschaft vor.

Die Landschaftsplanung hat die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege für den jeweiligen Planungsraum zu konkretisieren und räumlich darzustellen. Neben ihrer Funktion als Fachplanung soll die Landschaftsplanung zu einer ökologischen Qualifizierung der räumlichen Gesamtplanung beitragen. Die Landschaftsrahmenplanung stellt Grundlagen und Konzepte für die naturschutzfachliche Beurteilung von Projekten auf regionaler Ebene bereit. Für die nachgeordnete kommunale Landschaftsplanung liefert sie wertvolle Hinweise. Wesentliche Inhalte der Landschaftsrahmenplanung werden unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in die Regionalplanung übernommen.

Für die Fortschreibung der Regionalpläne und für aktuelle Fragestellungen auf regionaler beziehungsweise landesweiter Ebene, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien oder der Klimaanpassung, werden dringend naturschutzfachliche Analysen benötigt. Daher erstellt das LfU landesweite Schutzgutkarten. Diese Analysen der einzelnen Schutzgüter sind eine wichtige Daten- und Informationsquelle, sie ersetzen jedoch in keiner Weise die planerischen Leistungen der Landschaftsrahmenplanung wie Zielabgleich und Maßnahmenkonzeption.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 23. März 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2930 mal aufgerufen | 0

| 0

Das Buch Stadtwildpflanzen in seinem „natürlichen Habitat“ (Foto: Stefanie Weigelmeier).

(Stefanie Weigelmeier) Städte beherbergen eine hohe Vielfalt an heimischen, kultivierten und verwilderten Pflanzenarten. Der Autor Jonas Frei war für sein Buch Stadtwildpflanzen hauptsächlich in Zürich und Basel, aber auch in vielen mitteleuropäischen Großstädten unterwegs und beleuchtet die Stadtpflanzen der verschiedensten Standorte: Pflasterfugen und Mauern, Bahndämme, Gleisanlagen, Baubrachen, verwilderte Beete und Randstreifen. Jeder Wuchsort hat seine Eigenheiten, teils für sehr spezialisierte Pflanzenarten.

Dieses Buch ist ein jahreszeitliches Nachschlagewerk und eine Bestimmungshilfe. Es werden nicht die besonders häufigen heimischen Arten beleuchtet, sondern die Besonderheiten des urbanen Lebensraumes, die teilweise in den gängigen Florenwerken Mitteleuropas noch nicht erwähnt sind. Die Pflanzenarten werden mit Fotos, Herbarbelegen und Zeichnungen portraitiert und textlich erläutert.

Das Buch folgt in 52 Kapiteln dem Verlauf der 52 Kalenderwochen und ist so ein guter Begleiter durch das Jahr. Die Einleitung bietet auf 60 Seiten einen wertvollen Einblick in die Stadtflora und eine historische Einordnung in die botanische Literatur und bildende Kunst.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 23. März 2022

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2409 mal aufgerufen | 2

| 0

Weitere Artikel:

| 0

| 0