Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse, Publikationen und Ereignisse aus Wissenschaft und Naturschutz. Die hier vorveröffentlichten Kurznachrichten werden zweimal jährlich in der Zeitschrift ANLiegen Natur zusammenfassend publiziert.

Titelbild des Buches „Heimische Amphibien ganz nah – Alle Arten erkennen, beobachten und schützen“.

(Andreas Zahn) Die Autoren Benny Trapp und Dieter Glandt rücken mit ihrem Buch heimische Amphibien in den Fokus und gehen dabei besonders auf ihre faszinierenden Verhaltensweisen und Lebensbedingungen ein. Ihnen gelingen detaillierte Beschreibungen scheinbar bekannter Vorgänge, wie dem Laichverhalten der Erdkröte oder der Paarung der Salamander, die selbst erfahrene Herpetologen überraschen könnten. Das Buch deckt alle relevanten Themen ab, von Bestimmung und Artbeschreibungen bis hin zu Schutzmaßnahmen, doch vermisst man Verbreitungskarten. Besonders hilfreich sind die QR-Codes mit den Stimmen der Arten und die Beobachtungstipps im Jahresverlauf. Es gibt wertvolle Hinweise, wie Amphibien in den Unterricht eingebaut werden können, auch wenn einige Vorschläge, wie das Einsetzen eines (ganzen) Grasfroschlaichballens ins Aquarium, fragwürdig erscheinen. Manche Abschnitte hätten kürzer gefasst oder durch den Verzicht auf Füllwörter verschlankt werden können und einige populistische Kritik an Behörden wirken deplatziert. Anfänger könnten mit den Bestimmungsschlüsseln Schwierigkeiten haben, da erklärende Bilder weitgehend fehlen. Trotz reichhaltiger Bebilderung sind die Fotos oft zu klein, um ohne Vorwissen die Details zu erkennen. Fachlich ist das Buch aktuell, allerdings werden einige wichtige Themen, wie das Habitatmanagement von Pionierarten, nur kurz angesprochen. Insgesamt bietet es wertvolle Informationen, erfordert jedoch Geduld beim Lesen.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 25. November 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

1112 mal aufgerufen | 1

| 0

Biber verändern durch ihre Aktivitäten Lebensräume maßgeblich (Foto: Jacek Ulinski/Unsplash).

(Sonja Hölzl) Biber sind bekannt als Ökosystem-Ingenieure. Wie sich deren Aktivitäten auch auf die terrestrische Insektenvielfalt auswirken, diesem Thema widmete sich eine Forschergruppe aus Dänemark. Neben eigener Feldforschung fassten sie auch den Wissensstand zusammen und schlussfolgerten: sowohl aktive Biber-Reviere als auch verlassene beeinflussen die terrestrische Insektenvielfalt, jedoch mit unterschiedlichen Effekten, je nach Artengruppe und Sukzessionsphase.

Durch Dämme und Bauten aus Holz, Steinen und Schlamm schaffen Biber strukturreiche Lebensräume. Bisher liegt der Fokus von Studien auf den Auswirkungen von Bibern auf aquatische Insekten und es gibt wenige Veröffentlichungen zu terrestrischen Insekten. ANDERSEN et al. (2024) fassten in einem Review die bestehende Literatur mit einem Blick auf die unterschiedlichen Sukzessionsphasen zusammen. ANDERSEN et al. (2023) untersuchten zudem, wie sich die Aktivitäten von Bibern 20 Jahre nach ihrer Ansiedelung auf die Insektenvielfalt, mit besonderem Augenmerk auf Nachtfalter, auswirkten.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 20. November 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

1357 mal aufgerufen | 3

| 0

Titelbild des Buches „Die Natur hat Recht – Wenn Tiere, Wälder und Flüsse vor Gericht ziehen – für ein radikales Umdenken im Miteinander von Mensch und Natur“.

(Carolin Klar) Was hat die Energiewende in Deutschland mit einem winzigen Frosch in Ecuador zu tun? Was können wir von indigenen Völkern im Umgang miteinander und mit der Natur lernen? Was ist das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz? Und – die Frage aller Fragen – warum sollte es profitabler sein, Natur zu zerstören als sie zu erhalten?

Diesen und noch weiteren Fragen gehen Sie gemeinsam mit Elisabeth Weydt auf den Grund, wenn Sie „Die Natur hat Recht“ lesen. Die Autorin erzählt mitreißende Geschichten von Menschen, die einstehen für eine bessere Welt und einen regenerativen Umgang mit unserer Lebensgrundlage – der Natur. Weydt nimmt Sie mit nach Südamerika, in den Kongo oder die Tiefsee und beschreibt eindrucksvoll, wie diese Orte mit Ihrem täglichen Leben in Verbindung stehen. Sie erklärt, warum Frauen eine wichtige Rolle in der Transformation spielen und sie diskutiert, wie ein gutes Leben in der Postwachstumsgesellschaft aussehen kann. Denken Sie nun, das sei doch utopisch? Wir brauchen und nur umsehen: Ecuador ist das erste Land, welches in seiner Verfassung die Natur als Rechtssubjekt definiert hat und somit den Grundstein für einen anderen Weg gelegt hat. Sie erfahren zahlreiche weitere Beispiele und Ansätze, wie wir alle gemeinsam verschiedenste Hebel bewegen können, um der Natur mehr Rechte einzustehen. Achtung – dieses Buch könnte Sie und Ihre Lebensweisen verändern!

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 20. November 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

767 mal aufgerufen | 1

| 0

Das Logo des Nature of Cities-Festivals

Carolin Klar

„The Nature of Cities-Festival“ Berlin, 4.–7. Juni 2024

Beim dritten internationalen Festival „The Nature of Cities “ – zum Thema Stadtnatur – diskutierten, forschten, experimentierten über 400 Menschen aus 52 Ländern zu den Fragen: Wie können wir mehr Natur in die Stadt bringen? Und vor allem, wie können wir mehr Menschen erreichen, mitzumachen? Dieses Festival mit Kunst, Vorträgen, Workshops und Exkursionen zum Thema Stadtnatur ist so ungewöhnlich kreativ und interdisziplinär, dass es als Inspirationsquelle für eine neue Kommunikation im Naturschutz dienen kann.

Summary

“The Nature of Cities Festival” Berlin, 4.–7. June 2024

The third international festival “The Nature of Cities” was visited by more than 400 people from 52 countries worldwide. They discussed, studied and experimented about how to green up cities and, above all, how to mobilize more people to join into this process? The festival is extraordinary and creative to the extent that it could be an inspiration for new communication strategies in nature conservation.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 13. November 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

872 mal aufgerufen | 0

| 0

Aufnahme von Mahdgut von einer artenreichen Spenderfläche (Foto: Wiebke Hansen).

Yves P. Klinger und Bente Castro-Campos

Mahdgutübertragung: Praxisperspektiven und Handlungsempfehlungen

Mahdgut zu übertragen ist eine weitverbreitete Methode, um artenreiches Grünland wiederherzustellen. Trotz einer Fülle an Praxisleitfäden und Weiterbildungsveranstaltungen erreichen Renaturierungsprojekte mit Mahdgutübertragung häufig nicht die geplanten Ziele. Doch woran liegt das? Mit Hilfe von halbstrukturierten Interviews haben wir untersucht, welche Faktoren aus Sicht der Praxis relevant für den Erfolg sind und hier als Handlungsempfehlungen zusammengefasst.

Summary

Green hay transfer: Practitioner’s perspectives and management recommendations

Transferring seed-containing plant material is a widespread method to restore species-rich grassland. Despite an abundance of handbooks and training events, restoration projects using this method often fail to achieve their objectives. But why is that? By conducting semi-structured interviews, we investigated which factors are crucial for success from a practitioner’s perspective. Here, we summarize our recommendations for action.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 04. November 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2301 mal aufgerufen | 0

| 0

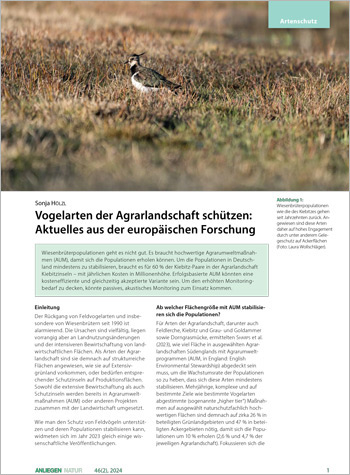

Wiesenbrüterpopulationen wie die des Kiebitzes gehen seit Jahrzehnten zurück. Angewiesen sind diese Arten daher auf hohes Engagement durch unter anderem Gelegeschutz auf Ackerflächen (Foto: Laura Wollschläger).

Sonja Hölzl

Vogelarten der Agrarlandschaft schützen: Aktuelles aus der europäischen Forschung

Wiesenbrüterpopulationen geht es nicht gut. Es braucht hochwertige Agrarumweltmaßnahmen (AUM), damit sich die Populationen erholen können. Um die Populationen in Deutschland mindestens zu stabilisieren, braucht es für 60 % der Kiebitz-Paare in der Agrarlandschaft Kiebitzinseln – mit jährlichen Kosten in Millionenhöhe. Erfolgsbasierte AUM könnten eine kosteneffiziente und gleichzeitig akzeptierte Variante sein. Um den erhöhten Monitoringbedarf zu decken, könnte passives, akustisches Monitoring zum Einsatz kommen.

Summary

Protecting bird species in the agricultural landscape: Recent European research

Populations of farmland birds are not doing well in today’s agricultural landscape. High-quality agri-environmental schemes (AES) are necessary for populations to recover. To stabilize the populations in lapwing plots need to cover 60 % of lapwing pairs in the agricultural landscape, at an annual cost of between 1.6 and 2.8 million euros. Success-based AES could be a cost-effective and at the same time accepted option. Passive acoustic monitoring is an option for the increased monitoring requirements.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

1865 mal aufgerufen | 0

| 0

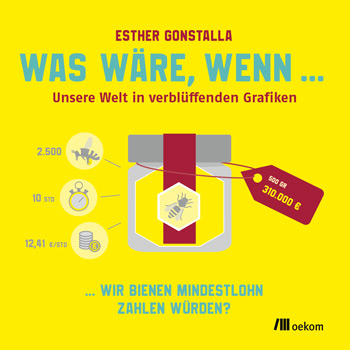

Titelbild des Buches „Was wäre, wenn… Unsere Welt in verblüffenden Grafiken“.

(Wolfram Adelmann) Wie schreibt man eine Rezension über ein Info-Grafiken-Buch? Gar nicht. Man muss es sich einfach anschauen. Aber vielleicht reizt es Sie, sich Folgendes als Grafik vorzustellen: Eine Gegenüberstellung von Vogelopfern durch Windräder versus Katzen? Jetzt müssen Sie als Leser oder Leserin raten, welche Zahlen dabei ins Spiel kommen. Verraten werde ich die Zahlen hier nicht. Oder: Ist Deutschland wirklich allein auf der Welt? Tatsächlich ist Deutschland beim „Kein-Tempolimit“ auf Schnellstraßen die letzte Bastion der Unvernünftigen. Oder raten Sie mal, wie viel die 12 reichsten Menschen der Welt an CO₂ emittieren? Tatsächlich so viel wie ganz Kroatien – genauso viel wie 4 Millionen Menschen!?

Das Info-Grafiken-Buch von Frau Gonstalla ist ein kleinformatiges, 15 x 15 cm großes Taschenbuch, das verschiedene spannende Fakten und Vergleiche darstellt. Dabei nimmt es sich selbst nicht allzu ernst; manches ist provokativ, aber immer mit einer fundierten Quelle im Hintergrund, aus der die verwendeten Zahlen stammen.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 30. Oktober 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

1215 mal aufgerufen | 1

| 0

Schäfer Thomas Gackstatter führt seine Schafherde über die Insel Schütt in Nürnberg (Foto: Simone Birnstein).

Sonja Eisenberger

Schafbeweidung in Städten – Vorteile, Probleme und Lösungen

In Städten und ihrem Umland Grünflächen zu beweiden, kann vielfältige Vorteile bieten. Jedoch können verschiedene Konflikte und Herausforderungen die Umsetzung erschweren. Dazu zählen unter anderem Auseinandersetzungen mit Hundehaltern oder unbefugtes Betreten der Weideflächen. Auch die bürokratischen Vorgaben oder die Wahl geeigneter Flächen können zu Problemen führen. Doch kann für jede der Herausforderungen ein Lösungsansatz gefunden werden, im Vorfeld sorgfältig zu planen und intensive Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit sind hierbei am bedeutendsten.

Summary

Sheep Grazing in Cities – Benefits, Issues, and Solutions

Grazing green spaces in cities and their surrounding areas can offer diverse benefits. However, various conflicts and challenges can complicate implementation. These include disputes with dog owners or unauthorized access to grazing areas. Bureaucratic requirements or the choice of suitable areas can also lead to problems. Yet, solutions can be found for each challenge; careful planning in advance and intensive education and public relations work are the most important factors here.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 16. Oktober 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

1246 mal aufgerufen | 1

| 0

Ein Landwirt presst Heuballen aus Landschaftspflegegras auf einer Nasswiese (Foto: Peter Roggenthin).

(Thomas Köhler) Wohin mit dem Mahdgut? Wer in der Landschaftspflege arbeitet oder Flächen in Kommunen insektenschonend mäht, kommt an dieser Frage nicht vorbei. In einem gemeinsamen Projekt haben der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) und das Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilfsringe (KBM) Lösungen, gute Beispiele und relevante Hindernisse der Grüngutverwertung herausgearbeitet. Die Ergebnisse sind in dem Praxisleitfaden „Verwertung von Grüngut aus der Landschaftspflege“ veröffentlicht.

Festzustellen ist an erster Stelle: Es gibt gute Beispiele der Grüngutverwertung. Ausschlaggebender Faktor ist meist, dass die Grüngutverwertung sowohl wirtschaftlich als auch niederschwellig umsetzbar ist. Das ist etwa bei der Einstreuverwertung der Fall. Damit Landschaftspflegegras erfolgreich als Einstreu vermittelt und verwertet werden kann, sind einige Dinge zu beachten. Der Leitfaden erläutert die dafür relevanten Schritte. Wenn es im Umkreis keine Einstreubetriebe gibt, kommen verschiedene Formen der dezentralen Kompostierung als Verwertungsalternative in Frage. Viele Kommunen und Landwirtschaftsbetriebe müssen derzeit ihr Mahdgut in oft weit entfernten, gewerblichen Kompostieranlagen teuer entsorgen. Kleine, dezentrale Kompostieranlagen – bestenfalls solche, die die Landschaftspflegerinnen und -pfleger selbst betreiben – sind eine gute Alternative zu großen, gewerblichen Anlagen. Kompostierverfahren wie die Wurmkompostierung oder die mikrobielle Carbonisierung können zudem eine attraktive Alternative zur konventionellen Kompostierung, der sogenannten Heißrotte, darstellen. Auch die Verwertung von Mahdgut in Biogasanlagen ist nicht selten anzutreffen. Der Leitfaden zeigt auf, welche Arten von Anlagen es gibt und unter welchen Bedingungen Biogasanlagen Landschaftspflegegras vergären. Schließlich gibt es neben konventionellen Lösungsansätzen auch einige innovative Beispiele der Grüngutverwertung, die ebenfalls im Leitfaden Erwähnung finden. Die unterschiedlichen Verwertungswege werden durch anschauliche Praxisbeispiele und hilfreiche Info-Boxen sowie auf der DVL-Website durch verfügbare Betriebssteckbriefe ergänzt.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 08. Oktober 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

2075 mal aufgerufen | 3

| 0

Im Versuch eingesetzter Harvester mit einem für die Entrindung modifizierten Aggregat („Debarking Head“) zur Regulierung der Buchdruckerpopulationen und Anreicherung von sowohl liegendem als auch stehendem Totholz (Fotos: Jörg Müller/Nationalpark Bayerischer Wald).

(Sebastian Zarges, Jörg Müller und Jonas Hagge) Im Rahmen einer kürzlich in der Fachzeitschrift Ecological Solutions and Evidence veröffentlichten Studie aus der Managementzone des Nationalparks Bayerischer Wald wurden verschiedene mechanische Rindenbehandlungsmethoden als Alternativen zur Flächenräumung untersucht (ZARGES et al. 2024). Mit einem speziellen Entrindungsaggregat für Harvester („Debarking Head“) können große Mengen an Schadholz für Borkenkäfer Buchdrucker (Ips typographus) unbrauchbar gemacht werden und so gefahrlos im Wald bis zum Abtransport zwischengelagert werden oder sogar als Totholz im Wald angereichert werden.

Durch die Klimakrise nehmen Schadereignisse zu und führen in europäischen Wäldern zu einem beispiellosen Schadholzanfall. Um den Ausbruch des Buchdruckers nach Stürmen oder den Befall geschwächter Bäume zu stoppen, ist der Abtransport von Brutmaterial innerhalb der ersten fünf Wochen nach Befall die vorgeschriebene Praxis. Aktuell sind die Kapazitäten für den Holztransport jedoch oft begrenzt und Erntemaßnahmen bei niedrigen Holzpreisen nicht ökonomisch umsetzbar. Insbesondere in Schutzgebieten steht die Entnahme von Biomasse im klaren Widerspruch zu dem Ziel, natürliche Ökosystemdynamik zu erhalten oder menschliche Eingriffe zu minimieren. Die Flächenräumung führt zu einem Rückgang der auf Totholz angewiesenen Artengemeinschaft und kann die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen reduzieren. Um Konflikte mit der Holzproduktion zu vermeiden, muss bei einer Zwischenlagerung oder Anreicherung in Schutzgebieten jedoch sichergestellt werden, dass das Holz nicht für den Buchdrucker geeignet ist.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 02. Oktober 2024

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

2 Kommentare >> Kommentar abgeben

1818 mal aufgerufen | 0

| 0

Weitere Artikel:

| 0

| 0