Hier finden Sie aktuelle Ergebnisse, Publikationen und Ereignisse aus Wissenschaft und Naturschutz. Die hier vorveröffentlichten Kurznachrichten werden zweimal jährlich in der Zeitschrift ANLiegen Natur zusammenfassend publiziert.

Am Beispiel von Magerrasen bei Göttingen wurde deutlich, dass auch mit einem System zahlreicher Kleinflächen die biologische Vielfalt effektiv geschützt werden kann. Gesucht werden Konzepte, wie Kleinflächen dauerhaft erhalten werden können (Foto: Christoph Scherber).

(Teja Tscharntke) Eine Studie der Universität Göttingen belegt, dass viele kleine Schutzgebiete die biologische Vielfalt effektiv schützen können – oft besser als wenige große Schutzgebiete gleicher Gesamtfläche. Damit wird deutlich, dass im Naturschutz auch kleine Flächen beachtet werden sollten und Schutzkonzepte für kleine Flächen zu entwickeln sind.

Viele kleine Lebensräume können sehr viel mehr Arten schützen als wenige große Lebensräume – selbst wenn letztere eine größere Gesamtfläche umfassen. Das haben Agrarökologen der Universität Göttingen aktuell anhand der Lebensgemeinschaften von Kalkmagerrasen gezeigt und in der Fachzeitschrift Oecologia veröffentlicht. Die zunehmende Zerstörung und Verkleinerung naturnaher Lebensräume in unseren Kulturlandschaften stellt zwar eine wichtige Ursache für den kontinuierlichen Artenverlust dar, aber je weiter Lebensrauminseln voneinander entfernt liegen, umso unterschiedlichere Lebensgemeinschaften beherbergen sie. Diese Unterschiede mit zunehmender Distanz zwischen den Inseln sind für die Artenvielfalt viel wichtiger als der Artengewinn durch größere Lebensräume.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 08. Juli 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

68326 mal aufgerufen | 1

| 1

Eine Untersuchung in Westdeutschland zeigt gravierende Rückgänge fliegender Insekten von bis zu 80 % auf – wie beispielsweise von Schwebfliegen (Eristalis cf. arbustorum; Foto: ecoline/Andreas Zehm).

(Andreas Zehm) Mit speziellen Fallen wurde festgestellt, dass im Vergleich zwischen 1989 und 2013 die Biomasse fliegender Insekten um 75 % und mehr zurückgegangen ist. Auch wenn längere Datenreihen fehlen und es nur exemplarische Daten sind, ist ein massiver Rückgang der Insekten, selbst in einem Schutzgebiet, dokumentiert worden.

Malaise-Fallen sind spezielle Untersuchungs-Anlagen, mit denen sich qualitativ und quantitativ fliegende Insekten nachweisen lassen, die für zentrale Ökosystemfunktionen, wie die Bestäubung oder als Nahrungsgrundlage, von unersetzlicher Bedeutung sind. In einer Wiederholungsuntersuchung wurde 2013 von den Autoren der Veröffentlichung eine im Vergleich zu 1989 deutlich verringerte Menge fliegender Insekten in einem untersuchten Schutzgebiet in Westdeutschland (Krefeld) festgestellt.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 09. Juni 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

3 Kommentare >> Kommentar abgeben

96712 mal aufgerufen | 0

| 0

Titelbild des Artikels zur Eselbeweidung in ANLiegen Natur.

Andreas Zehm, Astrid Fölling und René Reifenrath

https://doi.org/10.63653/bcdf6602

Eselbeweidung ist ein – bislang wenig bekanntes – effektives Werkzeug der Landschaftspflege, vor allem zur Pflege wertvoller Trocken-Lebensräume. Sehr gut bewährt hat sich die Beweidung mit Eseln, um trockenwarme Lebensräume wiederherzustellen und dauerhaft zu erhalten. Auch das Ziel, lichte Kiefernwälder zu regenerieren, kann erreicht werden – besonders in Kombination mit einer Beweidung durch andere Weidetierarten oder manueller Pflege.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 03. Juni 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

74006 mal aufgerufen | 2

| 0

Titelbild des Buches.

(AZ) Der ungebremste Biogas-Boom ist rum! Was für ein Glück, da somit endlich wieder statt Finanzjonglagen ein Nachdenken über den richtigen Einsatz eines erneuerbaren Energieträgers die Diskussion mit prägen kann. Genau bei diesem „Neu-Nachdenken“ will eine Publikation des Deutschen Verbandes für Landschaftspflege helfen und Impulse geben, wie kaum verwertbares Landschaftspflegematerial zur Energieproduktion genutzt werden kann. In dem sperrigen, sich nur ungern in den Bücherschrank einfügenden Beratungsordner, wird festgestellt, welche Lebensräume biogasfähiges Grünmaterial liefern können, wie geeignet das Material ist, um vor allem in die Feststofffermentation eingespeist werden zu können und welche Herausforderungen dabei auf welche Weise zu meistern sind.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 02. Juni 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

1 Kommentar >> Kommentar abgeben

71274 mal aufgerufen | 0

| 0

Titelbild des Artikels in ANLiegen Natur mit einem lichten Wald.

Matthias Dolek

https://doi.org/10.63653/njbp3497

Symposium für Schmetterlingsschutz und 17. UFZ-Workshop zur Populationsbiologie von Tagfaltern und Widderchen vom 26. bis 28. Februar 2015

Die Schmetterlings-Workshops in Leipzig sind immer ein beliebtes Ziel für Fachleute, 2015 brachte die Kombination mit der 10-Jahres-Feier des Tagfalter-Monitorings Deutschland (TMD) besonderen Zulauf.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 01. Juni 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

2 Kommentare >> Kommentar abgeben

102013 mal aufgerufen | 0

| 0

Rückhaltebecken helfen Hochwasser abzumildern und sind gleichzeitig ein Eingriffe in Natur und Landschaft. Um überflutungstolerante Lebensgemeinschaften zu etablieren und so den Eingriff zu minimieren, werden sogenannte ökologische Flutungen eingesetzt (Foto: piclease/Hanns-Frieder Michler)

(Paul-Bastian Nagel) Bayern setzt mit seinem Hochwasserschutz-Aktionsprogramm 2020plus auf natürlichen Hochwasserrückhalt und technischen Hochwasserschutz. Dabei spielen insbesondere Rückhalteräume eine zentrale Rolle für einen verbesserten Hochwasserschutz. Um überflutungsbedingte Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft in Rückhalteräumen zu vermeiden und überflutungstolerante Lebensgemeinschaften zu etablieren, werden gezielt sogenannte ökologische Flutungen eingesetzt. Das Bundesverwaltungsgericht hat in einem aktuellen Beschluss zu einem Revisionsantrag klargestellt, dass es sich bei ökologischen Flutungen um Vermeidungsmaßnahmen handelt, die ihrerseits jedoch auch einen Eingriff in Natur und Landschaft nach § 14 Bundesnaturschutzgesetz darstellen (BVerwG, Beschluss vom 19. September 2014 – 7 B 7.14).

In dem Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes ging es um einen Rückhalteraum an der Elzmündung auf der baden-württembergischen Rheinseite. Unter anderem wurde beklagt, dass die ökologischen Flutungen in der Planfeststellung als Vermeidungsmaßnahme und nicht als Eingriff in Natur und Landschaft behandelt wurden. Es sei außerdem gerichtlich zu klären, ob Beeinträchtigungen von ökologischen Flutungen durch die Anpassung der Lebensgemeinschaften bereits (selbst-)kompensiert sind oder ob grundsätzlich ein zusätzlicher Kompensationsbedarf festzustellen ist.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 28. Mai 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

64982 mal aufgerufen | 1

| 0

Titelbild des Artikels CWW in ANLiegen Natur.

Paul-Bastian Nagel

https://doi.org/10.63653/pvnq8260

Nach Trondheim 2011 und Stockholm 2013 fand die Conference on Wind Energy and Wildlife Impacts (CWW) in diesem Jahr in Berlin statt. Mit über 100 Beiträgen und etwa 400 Teilnehmern aus fast 30 verschiedenen Nationen bot die CWW einen umfassenden Überblick über die Forschungsaktivitäten im Konfliktfeld Windenergie und Artenschutz. Ziel der Konferenzreihe ist es, den internationalen Forschungsstand zur ökologischen Begleitforschung zum Windenergieausbau zu dokumentieren und zu diskutieren.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 27. Mai 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

65499 mal aufgerufen | 0

| 0

Titelbild des Artikels zu Arnica montana in ANLiegen Natur.

Thomas Blachnik und Regina Saller

https://doi.org/10.63653/ztzr3600

Das im „Bundesprogramm Biologische Vielfalt“ geförderte Arnika-Projekt des Landschaftspflegeverbandes Hof will den starken Rückgang der Arnika-Bestände im Bayerischen Vogtland und Fichtelgebirge stoppen. Neben einer optimierten Biotoppflege werden seit 2012 die Bestände an Wildstandorten vermehrt. Dazu werden im Projektgebiet gesammelte Arnika-Samen auf vorbereiteten Ansaatstellen ausgebracht und erprobt, was für eine erfolgreiche Ansaat notwendig ist. Als Ansaatbereiche dienten Mikrostandorte, Plaggeflächen, durch Striegeln aufgelockerte Borstgrasrasen, Fräsflächen und durch Biotoppflege entstandene Offenbodenbereiche. Eine Vermehrung von Arnica montana konnte erfolgreich eingeleitet werden.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 26. Mai 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

66480 mal aufgerufen | 0

| 0

Titelbild des Bergwald-Artikels in ANLiegen Natur.

Sebastian Klinger, Stephan Philipp und Samantha Ruppel

https://doi.org/10.63653/psuu5150

Im Rahmen der Bergwaldoffensive wurden 2013 und 2014 insgesamt drei internationale Workcamps in Zusammenarbeit mit den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten durchgeführt. Ziel der Camps war es, durch das Pflanzen mehrerer Baumarten monotone Fichtenforste in Bergmischwald umzuwandeln.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 21. Mai 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

65748 mal aufgerufen | 3

| 0

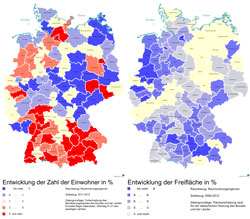

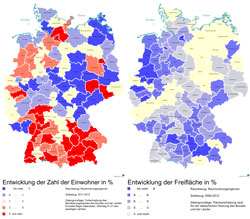

Beispiel für zwei Karten des Online-Atlas Deutschlands. So können verschiedene Parameter verglichen werden (Graphiken: BBSR 2015).

(AZ) In einem Online-Atlas können zahlreiche thematische Karten und regionale Statistiken zu den verschiedensten Lebens- und Standortbedingungen Deutschlands abgerufen werden. So sind auch zahlreiche umweltrelevante Informationen zugänglich.

Das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung ermöglicht mit einem Online-Statistikdienst und -Kartentool, regionalisierte Informationen abzufragen und darzustellen. Rund 600 statistische Kenngrößen zu den Bereichen Bildung, Soziales, Demografie, Wirtschaft, Wohnen und Umwelt können online abgerufen werden und beispielsweise für Präsentationen, Veröffentlichungen oder die eigene Information genutzt werden. Die Anwendung ist zudem für kommunale Planungen geeignet, kann Grundlagen für politische Entscheidungen liefern oder helfen, beispielsweise regionale Indikatoren, Unterrichtsmaterialien oder Potenzialanalysen zu erstellen, die statistisch oder grafisch untermauert werden können.

Weiterlesen »

Veröffentlicht am 19. Mai 2015

Kommentare zu den Artikeln werden manuell freigegeben, so dass es zu Verzögerungen in der Online-Sichtbarkeit Ihres Beitrages kommen kann. Vielen Dank für Ihren Beitrag und Ihr Verständnis!

Keine Kommentare >> Kommentar abgeben

65323 mal aufgerufen | 0

| 0

Weitere Artikel:

| 1

| 1