Biodiversität in Kommunen – neue Publikationen

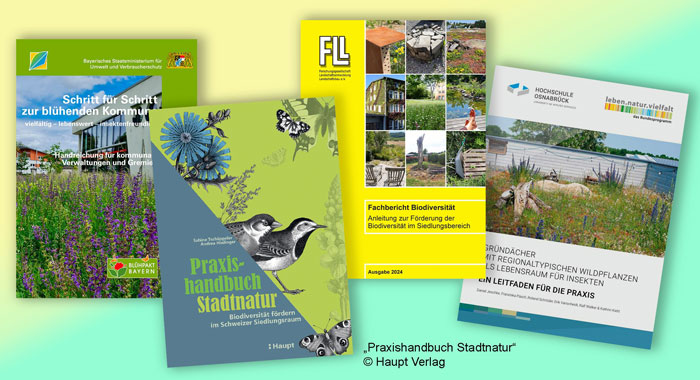

(Carolin Klar und Anna Schlehhuber) Platzmangel in Städten ist kein Grund, nichts für die Artenvielfalt zu tun und es ist erfreulich, dass im Themenfeld Stadtnatur schon viele positive Beispiele in Kommunen existieren. Daraus wurde eine Vielzahl an Handbüchern, Leitfäden oder Arbeitshilfen entwickelt. Vier kürzlich erschienene Publikationen wollen wir hier vorstellen. Sie sprechen unterschiedliche Zielgruppen an und unterscheiden sich entsprechend in der fachlichen Tiefe.

Blühpakt Bayern (2025): Schritt für Schritt zur blühenden Kommune – Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (StMUV), 60 Seiten, kostenloser Download unter www.bestellen.bayern.de/shoplink/stmuv_bluehpakt_bayern_12.htm.

Für kommunale Entscheidungstragende sowie Einsteigerinnen und Einsteiger im Bereich biodiverse Kommune ist der 60-seitige Leitfaden des Blühpakts Bayern „Schritt für Schritt zur blühenden Kommune“ konzipiert. Mit den Kapiteln zu Planung, Beteiligung und Umsetzung taucht man strategisch und schrittweise in die kommunale Biodiversität ein. Potenziale verschiedener Flächen für den Insektenschutz werden übersichtlich und reich bebildert aufgezeigt und Maßnahmen daraus abgeleitet. Auch weiterführende Informationen zu Fördermöglichkeiten, Beratungsangeboten, Tipps für Öffentlichkeitsarbeit und Ausschreibungen werden gegeben. Praktisch sind auch Kostenaufstellungen von ökologischer Grünpflege und Maßnahmenvorschläge für Summen bis 1.000 Euro bis 10.000 Euro und darüber. Zum sofortigen Einstieg gibt es zum selbst Ausfüllen eine Arbeitshilfe, um Flächenpotenziale zu ermitteln und eine Checkliste zur Zielerreichung Ihrer insektenfreundlichen Gemeinde.

FLL Fachbericht Biodiversität (2024): Anleitung zur Förderung der Biodiversität im Siedlungsbereich – Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V., 152 Seiten, 31,50 Euro; https://shop.fll.de/

Schon deutlich mehr in die Tiefe geht mit 152 Seiten der FLL Fachbericht Biodiversität im Siedlungsraum. Dementsprechend sind die angesprochenen Zielgruppen vor allem in der Planung, Landschaftsarchitektur oder in den kommunalen Bau- und Umweltreferaten zu finden. Das Handbuch im klassischen Design stellt mit eher technischer Sprache eine Basis her zu Normen, Vorgaben und Rechtshinweisen zu Arten- oder Flächenschutz, Denkmalschutz oder Kleingärten. Man erfährt über Biodiversitätspotenziale verschiedener urbaner Flächentypen, wie Gewerbeflächen, Friedhöfe, Außenanlagen, Sportplätze, Fassaden oder Straßenbegleitgrün. Sie finden hier auch Wissenswertes zu Sonderthemen, wie Urban Gardening, Gewässerpflege, Fugenvegetation, Tierfallen oder Beleuchtung. Das Thema wird auch in einen größeren Kontext zum Biotopverbund gestellt und auch praktische Hinweise zu Monitoring und Kommunikation fehlen nicht. Aufgrund der Aktualität wäre das Thema Klimaschutz und Klimawandelanpassung mit naturbasierten, biodiversen Lösungen noch eine interessante Ergänzung gewesen und auch ein Glossar oder Stichwortverzeichnis wären hilfreich. Ein Standardwerk für alle, die gezielt zu Themen nachschlagen möchten und Inspiration suchen zu möglichen Maßnahmen. Bei diesem Umfang findet sich für alle etwas zu tun. Wer wissen will, wann was zu tun ist, dem sei der Jahrespflegeplan empfohlen. Und wer Orientierung sucht und nicht weiß, wo er anfangen soll, kann auch hier mit einer Checkliste für ökologische Grünflächengestaltung starten.

Tschäppeler, Sabine & Haslinger, Andrea (2024): Praxishandbuch Stadtnatur – Biodiversität fördern im Schweizer Siedlungsraum – Haupt Verlag, Bern, 256 Seiten, 40 Euro

Pragmatische Lösungen für Natur in der Stadt finden Privatpersonen, Stadtplaner, Gemeinden oder Naturaktivisten im rund 250 Seiten langen Buch „Praxishandbuch Stadtnatur – Biodiversität fördern im Schweizer Siedlungsraum“ von Sabine Tschäppeler und Andrea Haslinger. Es steckt voller Bilder und konkreter Ideen, wie man mit einfachen Mitteln die Biodiversität im urbanen Raum fördern kann. Ob im Garten, auf dem Balkon, auf dem Dach oder an der Fassade – für jede Ecke findet sich eine passende Idee. Das Buch liefert wertvolle Anregungen, wie man Wiesen, Hecken, Krautsäume und Gewässer aufwerten oder neu anlegen kann, um die Artenvielfalt auf dem eigenen Grundstück zu fördern. Es zeigt auch, wie man verschiedene Kleinstrukturen und Lebensräume, wie Laubhaufen, Totholz oder Komposthaufen anlegt. Hervorzuheben ist, dass für jede dieser Standorte und Strukturen Arten aufgelistet werden, die dadurch gefördert werden. Zudem enthält es detaillierte Bauanleitungen für diverse Nisthilfen, die Vögeln, Insekten und anderen Tieren Unterschlupf bieten. Jede Idee wird klar und verständlich erklärt und ist damit gut umsetzbar. Es ist ein buntes, kreativ gestaltetes Handbuch mit greifbaren Anregungen, den eigenen Lebensraum ein bisschen bunter und artenreicher zu gestalten. Hier stehen weniger das Projektmanagement oder die Planung im Vordergrund als die Umsetzung und die ökologische Bereicherung. Also, auf die Spaten, fertig, los!

Jeschke Daniel et al. (2024): Praxisleitfaden Biodiversitätsgründächer mit regionaltypischen Wildpflanzen als Lebensraum für Insekten, 83 Seiten, kostenlos; https://doi.org/10.48769/opus-6028

Platzprobleme gibt es in jeder Stadt und es ist oft schwierig, Flächen für den Biodiversitätsschutz zu finden. Dächer bieten hier ein großes Potenzial. Egal ob Privatperson, Kommune, Unternehmen – wer sich für biodiverse Gründächer interessiert, wird im Praxisleitfaden „Gründächer mit regionaltypischen Wildpflanzen als Lebensraum für Insekten“ fündig. Das Werk fasst die Ergebnisse aus dem BfN-Projekt „Dalli“ der Hochschule Osnabrück auf knapp 90 Seiten zusammen und gibt praktische Hinweise zur Planung und Erstellung von Dächern mit biodiversem Nutzen. Der Fokus liegt auf regional angepasster Pflanzenauswahl und es werden passende Methoden wie Ansaat oder Mähgutübertragung vorgestellt. Auch Strukturen, wie Totholz oder Sandlinsen auf Dächern, werden thematisiert, da sie wichtigen Lebensraum für Insekten bieten. Erkenntnisse aus den Untersuchungen des Projekts, wie Etablierungsraten bei den verschiedenen Anlagemethoden oder Ansiedelung von Insektengruppen, sind in die Broschüre eingeflossen. Hilfreiche Tipps zur Pflege oder auch Fördermöglichkeiten ergänzen das Heft. Im Jahr 2025 soll eine weitere Publikation aus dem Projekt erscheinen, die regionalisierte Pflanzlisten für Gründächer beinhaltet.

| 0

| 0